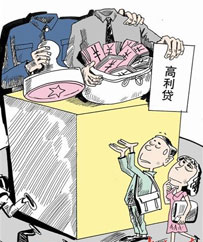

民间借贷疯狂 “官银”分一杯羹公务员放贷 已是“公开的秘密”?去年年底,温州市永嘉人施晓洁担保公司募集高利贷后跑路的事件,将背后一串公务员债主身份牵了出来。这起集资案中的债主,相当部分是永嘉当地有一定级别的公务员,其中八成债主是公务员,有的是局级以上的。事实上,官员私人资金进入民间高利贷的情况在温州等地已是“非常普遍”,并已经是公开的秘密。【详细】 灰色转贷 敛财迅速 尽管眼下银根收紧,但公务员在向银行贷款时仍存在 “身份”优势。低息、便利的贷款资金给部分公务员创造了高息转贷的机会,牟取息差收益成为了他们“收入”的一部分。 洗钱通道:风险大回报高一些官员拿出几百万、几千万放高利贷,既是他们洗钱、以钱生钱”的一个秘密渠道。民间高利贷中, “官银”中更掺杂不少见不得光的黑金。“事实上,很多黑钱都会通过这种民间拆借途径滚动,一方面民间拆借的隐蔽性刚好适合了这些资金‘见不得光’的需求。另一方面民间拆借目前利率高涨,别的领域投资确实难以找到如此高的回报,这部分黑钱又不太在乎风险。”某股份制银行人士表示。【详细】 唯GDP论作祟:短期推动经济繁荣高利贷在积聚风险的同时,也在一定程度上推动了地方经济高速增长。尽管这种增长难以长期持续,但现行体制下地方官员对短期政绩和表面繁荣的注重,已经超过了对于长远发展的追求。另一方面,现有的银行体系无法满足经济快速发展对资金的需求,高利贷成为兼具融资和投机色彩的双刃剑。【详细】 |

事实上,官员私人资金进入民间高利贷的情况在温州等地已是“非常普遍”,并已经是公开的秘密。 |

凭什么公务员能走进疯狂高利贷食物链?“官银”出没 公务员的钱从哪里来? 我们早知道公务员有钱,只是没想到这么有多钱,可以拿出这么多钱来放高利贷。公务员的待遇比一般职员高,这是不争的事实,但再怎么有钱,也不太可能有很多钱来作债主,也不可能有这么多公务员成为债主。 身份是王牌 贷款容易 尽管眼下银根收紧,但公务员在向银行贷款时仍旧存在 “身份”优势。在银行贷款政策、审批流程和贷款额度上,都能够享受到银行更多的“优惠”。 制度、法律存在漏洞 而在高利贷转贷打击方面,虽然我国刑法在1997年修订后明确了“高利转贷罪”,但举目全国,因高利转贷罪被判刑的较少。比如,福建省到2006年底才出现第一例高利转贷案的宣判;而上海更是到2010年才出现首例宣判。 地方政府:睁一只眼闭一只眼 民间借贷,地方政府通常是“睁一只眼闭一只眼”,部分原因是高利贷在积聚风险的同时,也在一定程度上推动了地方经济高速增长。现行体制下地方官员对短期政绩和表面繁荣的注重,已经超过了对于长远发展的追求。 |

尽管眼下银根收紧,但公务员在向银行贷款时仍存在“身份”优势。低息、便利的贷款给部分公务员创造了高息转贷的机会,牟取息差收益成为了他们“收入”的一部分。 |

整治借贷乱象 严禁公务员“放贷”“官银”介入 更易滋生腐败 实际上,不少地方公务员资金进入高利贷的通道是一条“权力寻租”途径, “通常的规则是,我帮你办事,你帮我放高利贷,互相利用,其实形同一种变相的行贿行为。” 规范民间金融借贷 才是王道 国务院高层日前对社会非法集资和市场金融传销等非法金融活动提出警示,要求守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。这一表态传递出的政策信号是,中央政府在保持适度宽容的同时,将一步维护金融市场秩序,愈演愈烈的民间高利贷有可能成为重点整治对象。 结语:回归“付出才有回报”的主流价值观部分地方公务员挟公职之便,参与民间借贷,对正常金融秩序和社会稳定具有强大的破坏力,应严令禁止。其实,需要治疗的还有整个社会急功近利、一夜暴富、不劳而获的心态,让自食其力、有付出才有回报的价值观成为社会主流。 |

中央政府在保持适度宽容的同时,将一步维护金融市场秩序,愈演愈烈的民间高利贷有可能成为重点整治对象。 |

责任编辑:杨婷