记者断人家财路,能不挨枪? 某报驻河南记者站从业人员朱某,到漯河市采访同利房地产中介违规建别墅一事,遭到暴打。接他的朋友袁某返回途中遭到殴打,并被拉到野地遭枪抵头,持枪打人者系当地20岁的房管局副局长牛豪,牛父系漯河市房管局负责纪检的局领导。【详细】 |

被殴打,被用枪指脑袋,被吓怕了的袁某,正在接受治疗。 |

“牛局长”进军房地产,为何没人管?“牛局长”经商不办手续,是很好的规避中国禁止官员经商,这是众所周知的事情,牛局长当然也知道,但是人家比我们聪明的地方就是,我们带着对规定良好的祝愿,人家则是发现了规定的缝隙。规定一般都是要求官员不要办企业、不要入股那些商业项目,但是牛局长入股的这个项目,没有任何手续,既没有规划用地手续,也没有立项审批建设许可,也没有房地产销售许可证,在“有证国家”,牛局长这个经商似乎说不上名正言顺。这就是高明之处,不办手续,你就查不到,你去国土局、去房产局、去工商局,你都找不到,这种地下的操作手法,如果不是他犯浑,被媒体曝光,谁能知道呢?【详细】 禁止官员经商,40多个文件止不住实际上,早在3年前,就是牛局长所在的河南——郑州就发生过官员经商,将经适房改成别墅的案件。尽管,禁止官员经商,已经在《公务员法》里明确规定了,但是在权力得不到有效制约的情况下,再多的规定又有什么用呢?看看,我们到现在为止,大概禁止官员以及他的亲属进行投资盈利经营性活动这方面的规定,包括法律,还包括一些中央办公厅、国务院办公厅出台的文件,一共有40多个,这些里面包括禁止这些官员以及他们的亲属来经商。 【详细】 《人民日报》喉舌喊话,也是白费力气 2009年9月11日,《人民日报》发表《禁止在职官员经商才能防范权利寻租》的评论文章,文章里说道,“公职人员经商牟取不当利益是个老问题,有关禁限令应时不断推出。”并且认为;“这势必直接破坏公平竞争的市场秩序,对干部形象、政府部门公信力同样带来损害。”文章呼吁,对官员经商再也不能容忍忽视了。【详细】 |

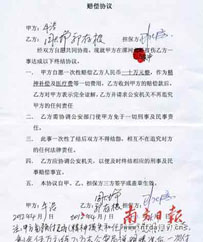

牛豪局长跟被打当事人签订的私了赔偿协议,他在签名上故意写成“牛浩”,不留证据的手法很巧妙。 |

官员经商屡禁不止,规定已经被异化1984年就已经禁止官员经商了1984年的时候,中共中央国务院关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定。其中就说了,“乡(含乡)以上党政机关在职干部(包括退了的),一律不得以独资或合资、兼职取酬、搭干股分红等方式经商、办企业;也不允许利用职权为其家属、亲友所办的企业谋取利益。”这个规定要求的是“乡级(含乡)以上”,后来的禁止官员经商,竟然放宽了界限,文件之间相互打架,有的是要求“处级以上”,甚至出现了“厅级以上”。当文件遭遇现实的时候,规定总是要让步,30年的禁止官员经商之路,折射的是法治进程的曲折。【详细】 1988年《市场报》狠批官员经商泛滥就在1984年出台禁止官员经商之后几年,中国出现了官倒、官员经商的高潮,1988年当时《人民日报》旗下的《市场报》发表了严厉的评论,把官员经商称作权钱结合的怪胎。文章指出:“当今世界,许多国家都把官员经商视为腐败现象。”官员经商还“与行贿合流”,“与乱涨价合流,成为物价失控的祸水。”对官员经商与腐败的批判,据说给当时的社会造成很大激荡。禁止官员经商,在舆论上一直呼声不止。【详细】 官员经商渐呈公开化趋势,法不责众 但让人不解的是,近年来有些领导干部经商逐渐呈公开化趋势,并以政府行为的方式出现。比如有的企业上交利税多了,地方政府又拿“官帽”送给企业老板;有些地方财政对某个企业有很强的依赖性,就干脆派个党政领导干部兼任总经理或董事长。陕西省府谷县委组织部甚至印发文件,直接将煤老板和县级干部的挂职挂起钩来。一些地方政府为了发展GDP,纷纷制定与中央相关政策相“变通”的政策。 结语:权力经济毁的不光是市场 官员经商往往打着发展经济的幌子进行,但市场经济在政治上最根本的意义,就是能够防止权力和财富勾结,防止出现权力既充当公共财富分配的裁判,又当公共财富的攫取者。官员经商,不仅是破坏了市场经济的基石——公平竞争,而且也破坏了社会的平衡基石——权力和财富的分散和制衡,官员经商将诞生下盗贼型威权怪胎。当公共权力和市场商业继续连体,民间呼应改革的力量也就愈发微弱,你看我们只能老生常谈。 |

禁止官员经商,光相关文件就已经数十个,在《公务员法》里也有明确规定,舆论呼声也一直持续不断,但是仍不过是一摞纸上再叠一张纸而已。 |

责任编辑:符云