|

|

|

往期回顾

|

|||||||||||||

日本取代美国成为最大债权国,并到海外大肆并购,摆脱美国的喧闹声是盛宴上的狂欢。1989年,欢呼声达到了一个高峰。年长谷川俊太郎十岁的盛田昭夫和小他一岁的石原慎太郎合作出版了《日本可以说不》。像“民族主义”、“爱”,这些词,在当下日本,也有外来词的意味。因为它们本身就是翻译过来的,是外来语。 石原,作为一个人,我喜欢他。但是政治立场我们完全对立。偶尔他会给《朝日新闻》写“石原慎太郎语录”,这时候他不再用政治家的语言,而是用文学家的语言。即使我反对他写的东西,他也会跟我产生共鸣,因为他使用的是文学的语言。无论我们在政治观点上如何对立,我们仍然是朋友,当然,我们已经很多年没有见过面了,但内心深处我们仍然是朋友。 【详细】

萨苏:石原慎太郎,右翼狡狐

萨苏:石原慎太郎,右翼狡狐 作为右翼领军人物的石原慎太郎,堪称右翼中的“狡狐”,他被称作“右,而且知道怎样右”的人物。象有些右翼 人物那样去烧左翼议员的房子,这种事情他是绝不会去做的,他善于谋定而动,往往能够让自己“右”的行为作得“有道理”,而为日本的中间民众所接受。他是电影《我为君死》的总编剧,他选择没有太多政治色彩的东映株式会社来拍摄这部影片,避免观众有先入为主的政治观念。他选择的题材是二战中的“特攻队员”, 日本的自杀飞机驾驶员,是一个奇特的群体,他们大多只有十几岁,在自杀撞击盟军军舰前多半没有任何战争经验,被日本民众视为 战争中“纯洁的牺牲”,石原选择这个题目,以怀念“纯洁的牺牲”为借口,即便左翼也难以指责他而不为日本社会所责难。 【详细】

研究石原慎太郎的时候一定要注意到一个因素:此人少年得志,顺风满帆,从来没有吃过亏的。而且他的“少年得志”和一般二世祖不一样,人家可是一个孤儿自己赤手空拳打出来的天地。你说在思想的最深处,他能看得起谁?有谁能让他住口?石原慎太郎在大学三年级完成了《太阳的季节》,让他弟弟裕次郎红遍了日本,现在60左右的日本大叔大婶几乎全是裕次郎的粉丝,他也跟着赚足了人气。有这些有利条件,所以在历次选举中石原慎太郎能够无往而不胜。这么说吧,石原慎太郎的失败是不可想象的。有了这个人气作后盾,石原慎太郎才能随心所欲地胡说八道,根本不要考虑说完了对下次选举有什么影响——铁杆粉丝们能原谅一切。他又高举改革大旗,顺应日本反美的情绪,无往不利。 【详细】

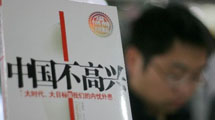

号称中国民族主义领军人的王小东,在《中国不高兴》里有篇《王小波是我们这个时代最虚伪、最丑陋的神话之一》的文章,题目很有气势,令人以为他将有什么绝招使出来,可把王小波批得体无完肤。孰料他竟然说:王小波的东西我读过的只有他的几封书信,还有一两篇骂中国人的文章,主要是从他与我的一些朋友之间的对骂得知的。我仔细地读完了“不高兴”。主旨很简单,就是社会达尔文主义,中国生存在动物凶猛的国际丛林中,处处是威胁。他们反对文艺腔,却又不给一个定义;他们反对崇洋媚外,为巴勒斯坦辩护,但它也不是中国的一个省;他们甚至认为毒牛奶也是西方逼出来的。这本书不好读,不是它太深奥,而是它制作太糟。你只能跟着一股不高兴的情绪走,走到哪儿说哪儿。 【详细】

|

安德森:《思想的谱系:西方思潮左与右》

|

《抗争性政治》:于建嵘的底层立场

|

《日本物哀》: 站在《菊与刀》的另一面看日本

|

《中国人为什么看不起中国人》:话里有话

|