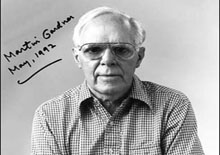

马丁.加德纳去世了,一些人会长出一口气,觉得“耳根终于清净了”,而更多的人恐怕会感到怅然若失:这个勤快的笔耕者,这个“最害羞的大嘴巴”,这个在几乎所有领域都喜欢跳出来品头论足的小老头子,居然就这么不声不响地离去。【详细】【网友评论】

| 一个业余的数学大师 |

|

能把枯燥数学变得雅俗共赏的奇才 美国著名的科普作家(美国一般叫科学作者)阿西莫夫对加德纳有着一段非常中肯的评语:“马丁·加德纳是一位业余的超级魔术大师,这是毫无疑义与众口一辞的。但是,与他的一项看家本领相比,神乎其神的魔术招数毕竟是小巫之见大巫,也许会退避三舍。原来,任何数学题材到了他手,都能写成雅俗共赏,妙不可言,使我爱不忍释的文章。”但事实上,他不但没有数学专业学位,甚至被认为有微积分认知障碍。

|

博学多识,多重身份 他是阿西莫夫《科幻小说》杂志的忠实读者和撰稿人,写过许多科幻作品,但他既怀疑科学、也怀疑神学的哲学迷思,却让其科幻著作既不像软科幻、也不像硬科幻。 |

让无数的人爱上数学 也许这些议论都有一些道理,也许都有一些偏颇,但有一点,是每一个知道马丁.加德纳名字的人所不能漠视的:正是他的努力,让更多美国和外国人,把数学当做自己毕生的好朋友、好伙伴,而不仅仅是一门学问,一项负担。

|

加德纳影响了好几代人加德纳的精力总是那么充沛,兴趣又是那么广泛,他喜爱哲学、热衷舞台魔术表演,还是个热心的“爱丽丝”系列作品研究者、爱好者,这些驳杂的学问和知识,让他的文笔深入浅出,对普通读者具有更大的吸引力。这个谦虚到据说有些羞涩的人,在笔下却“交际广阔”,他既是儿童文学的高产作家,也同时是老年科普读物的热心创作者,可以说,他的专栏伴随着整整一代人长大,而他的文章则填平了代沟,同时让同一时期的几代人着迷,上世纪60-70年代的美国,一家人围看同一本《科学美国人》,饶有兴趣地猜同一个数学谜语,曾经是社会常态的一部分。 |

| 让科学变得好玩起来的加德纳们 |

|

科学应让普通人喜闻乐见 20多年前,当我本人还是一名大学生时,曾和几个法国朋友争论“谁是法国第一名厨”,一位朋友令人惊讶地称,法国“太阳王”时代的权臣黎世留才是,因为“也许他不会焗蜗牛、烹海鲜,但他让每户法国人每周能吃上一只炖母鸡”,如果说,那些高深的数学定理、猜想,是数学领域的焗蜗牛、烹海鲜,那么加德纳的科普文章、数学游戏,就是未必算得上珍馐美味、却能让更多普通人吃得起、吃得上、吃得饱的数学炖母鸡。让我看看还有哪些大师们给我们端上的炖母鸡: |

霍金写畅销科普作品《时间简史》霍金的代表作是《时间简史》,这是一篇优秀的天文科普小说。作者想象丰富,构思奇妙,语言优美,字字珠玑,更让人咋惊,世界之外,未来之变,是这样的神奇和美妙。这本书至今累计发行量已达2500万册,被译成近40种语言。霍金坚信关于宇宙的起源和生命的基本理念可以不用数学来表达。 |

高士其用科学为人民服务毕业于芝加哥大学医学研究院的高士其,将科学、文学与政论熔为一体,夹叙夹议,既通俗浅显,又生动形象,并富有见地,别具一格。文章广受文化界和读者的重视与欢迎,许多报刊都前来约稿。高士其在科学小品《听打花鼓的姑娘谈蚊子》一文中,巧妙地用凤阳花鼓调,写了蚊子的危害,为人民卫生服务。 |

法布尔《昆虫记》也能写的绘声绘色法布尔是个博物学家,“非专业”的昆虫学家。《昆虫记》除了介绍自然科学知识以外,作者利用自身的学识,通过生动的描写以及拟人的修辞手法,将昆虫的生活与人类社会巧妙地联系起来,把人类社会的道德和认识体系搬到了笔下的昆虫世界里。该书并不像学术论著一般枯燥乏味,语言朴实清新,生动活泼,语调轻松诙谐,充满了盎然的情趣和诗意。 |

阿西莫夫创造普及科学的奇迹阿西莫夫,哥伦比亚大学的生物化学博士。他的科普著作多以史学手法阐述科学概念,尽可能细数从头,理性分析科学脉络。美国著名天文学家兼科普作家萨根在悼念阿西莫夫时,高度评价了阿西莫夫对科学家灵感和对普通公民爱上科学的重大影响。他的基地系列和机器人三大法则至今被人们津津乐道。他著作等身的勤奋,推动了美国公民对科学的理解运动。 |

加德纳们的伟大还在于阻击了伪科学 当今世界是科学成就日新月异的时代,却也是伪科学、反科学肆虐横行,许多人真伪难辨、莫可适从的时代,科学的门槛越来越高、术语越来越专业、分工越来越细密,无形中让普通人越来越难弄清楚科学的真面目,长此以往,不仅可能让伪科学鸠占鹊巢,更会减弱整个社会对科学的信任感、亲切感,让科学和社会双双“失血”。 |

| 中国如何让科学走向民众? |

|

美国发起公众理解科学活动 科普是科学和公众之间的桥梁,它的社会功能,就是把科学的发现、技术发明,通过各种方法、途径、手段完成对科学发现、技术发明的传播、扩散及转化、应用。 |

德国科学家们走出象牙塔

在德国科学家们走出象牙塔,他们到百货商场和市场去,通过通俗易懂的演讲或者对话,向人们传播他们在研究的新的科学知识。德国物理学会也参与到科学年活动中,从2000年1月开始,每年以一个科学学科为主题,确定当年的科学年,比如物理年、生命科学年、地球科学年等。 |

日本政府、企业、学会共同推动

日本科普项目繁多,科普设施数量多,设备先进、完善;科普出版物设计和印制都很精美,宣传广告和书籍目录多;注重和读者打成一片经常调查读者的需要,根据需要出版科普读物。日本建立了政府、民间企业、学会多元的资金供应体系,使科学知识的推广成为全社会共同参与的事业。 |

中国科普不要写的太深了

中国医学科学院健康科普研究中心主任袁钟说,一些非常知名的教授出版的健康科普图书,公众反响并不大。究其原因,并不是因为写得不对,往往因为写得太深了。中国的科普作家,应该向加德纳、阿西莫夫、高士其们学习,用大众的语言诠释科学的本质。【详细】 |

中国要靠完善机制推动科学大众化中国在科研人员的岗位设定和绩效考核中,策划、组织和参与科普活动和工作并不是主要测评指标,甚至与工作考评没有直接关联。我国虽然鼓励社会力量参与科普工作,但相关机制还未形成,科普工作仍以政府投入为主, 社会力量参与科普工作的主动性和积极性不高。在这种利益导向和资源分配下,科研人员更多的是躲在实验室里,与社会大众之间形成隔阂。而国外的一些做法,可以为我们的进步提供借鉴。【详细】 |

| 等待下一个加德纳 |

|

曾经有人称许加德纳“永不言退休”,在家闲居几十年,依然笔耕不辍,保持着亲近科学、亲近大众的赤子之心。2010年5月22日,他终于“退休”了,人们痛惜之余,也在等待着新的“数学说书人”诞生,继承和发扬加德纳的衣钵:不论科学发展到怎样的水准和阶段,也不能让它远离人们的日常生活。 |

搜狐评论 责任编辑:王德民